将来、彼らが社会に貢献できる人物となるには、幼少期から適切な教育をすることが重要になります。

本記事では、ADHDの子どもの将来のために、家庭で実践できる教育法について見ていきます。

■ASD:約3.1倍、ADHD:約6.3倍にまで増加

発達障害とされる子どもはどれくらいの割合で存在するのか見ていきましょう。

ASDは1000人に5人程度で男子に多いとされますが、近年の研究では、出現頻度が全体の1%弱という報告もあります。

ADHDについては、児童期には全体の5?10%程度という見解が一般的です。

男女比としては、2対1から9対1とするものまで、さまざまですが、総じて男子の割合が多いです。

この男女比の偏りについて、女子は注意欠陥の優勢なタイプが多いので、顕在化しにくいために割合が少なくなっているのではないかともいわれています。

小児のADHDのうち、60?80%程度が、成人期のADHDに移行するという報告がされています。

LDについては、2012年の文部科学省の調査によれば、学習面で著しい困難を抱える生徒は4.5%と報告されています。

文部科学省が2012年に発表した調査結果によると、全国の公立小・中学校の通常学級に在籍する児童生徒のうち、発達障害の可能性があるとされた小中学生は6.5%にのぼるとされています。

この数字は、医師による診断ではなく、小中学校の教師の判断によるものですが、この結果に基づいて試算すると、何らかの発達障害の可能性のある生徒は、30人学級に約2名いるという計算になります。

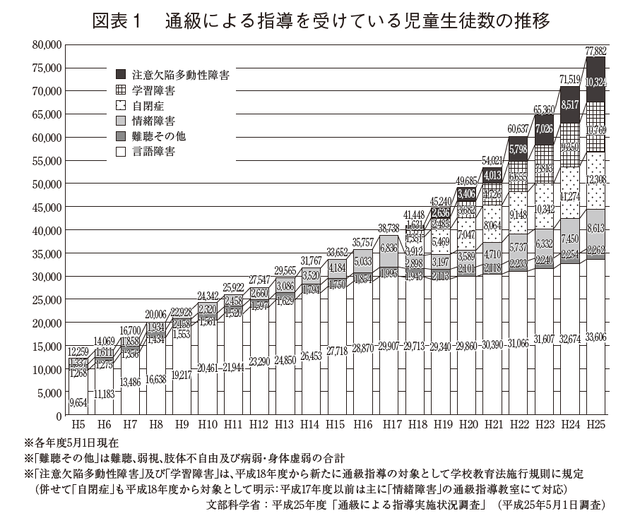

通級による指導を受けている児童生徒数の推移を見てみると、この十数年の間に発達障害の子どもの数が大幅に増加していることがわかります(図表1)。

平成18年と平成25年の人数を比較してみると、自閉症は約3.1倍、注意欠陥多動性障害は約6.3倍、学習障害は約8倍に増えています。

発達障害とされる人が急増しているのは、日本に限ったことではありません。

アメリカの疾病対策予防センター(Centers for Disease Control and Prevention)の調査によると、2000年から2010年までの10年間に、アメリカにおける広汎性発達障害の有病率は約2倍に増えたと報告されています。

また、ADHDの有病率については、2003年から2011年の8年間で約1.5倍に増えています。

■診断基準の変更、認知度の向上が大きな要因に

なぜこれほど、発達障害とされる子どもが増えているのでしょうか。

ひとつには、発達障害の診断基準が変更されたことで、該当する子どもの割合が増えたことが挙げられます。

かつては、広汎性発達障害という上位概念のもとに、自閉症、アスペルガー症候群、特定不能の広汎性発達障害などの下位分類が存在していました。

しかし、DSM?5以降、症状の軽い状態から重度の状態までをスペクトラム(連続性)としてとらえる ASDという概念に統一されたために、該当する人の割合が増えたと考えられます。

しかし、それ以上に大きな要因としては、発達障害が多くの人に認識されるようになったことが挙げられます。

日本の場合は、2005年に発達障害者支援法が施行されたことにより、医療関係者のみならず、保健・福祉の関係者や教育関係者に発達障害が広く知られるようになりました。

保育士や幼稚園教諭、小学校の教員などの間に発達障害の知識が広まると、かつては「わんぱくな子」「落ち着きのない子」などとされてきたような子どもたちが、発達障害なのではないかといわれるようになったのです。

[図表1]通級による指導を受けている児童生徒数の推移

https://gentosha-go.com/mwimgs/1/5/640/img_15bf01d2e430768c18a80d4558012d23124956.png

—続きはソースで

https://gentosha-go.com/articles/-/19749

★1が立った日時:2019/02/06(水) 15:29:52.31

https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1549443437/